As urnas estão abertas e os Estados Unidos vão hoje a votos para aquele que é descrito, muitas vezes, como o cargo mais poderoso do mundo – o de Presidente dos Estados Unidos da América.

Ao longo das últimas semanas, e à semelhança do que se viu há cerca de 4 anos, vemos muitos órgãos de comunicação social a dar notícia da vantagem que Joe Biden, o candidato democrata e Vice-Presidente ao lado de Barack Obama entre 2009 e 2017, nas sondagens nacionais. Margens de 14 p.p (pontos percentuais), diziam uns. 8.6, dizem outros.

Infelizmente (a bem da democracia) ou felizmente (para os que perpetuam o sistema eleitoral americano), estas sondagens têm pouco valor prático. E não por uma questão de metodologia ou falha das empresas de estudos de opinião e sondagens. Simplesmente porque, na verdade, os americanos não estão a votar no seu presidente, mas sim em quem os seus Estados votarão.

O Colégio Eleitoral

Antes de falarmos sobre os swing states, é importante fazer um breve apanhado do sistema eleitoral nos EUA, assente na existência de um Colégio Eleitoral para o qual cada Estado envia o seu número fixo de eleitores de acordo com o partido vencedor entre os seus cidadãos, e onde é feita a real eleição para Presidente. Este órgão tem 538 eleitores (levando à necessidade de uma maioria de 270 votos), e gera, fundamentalmente, dois problemas estruturais.

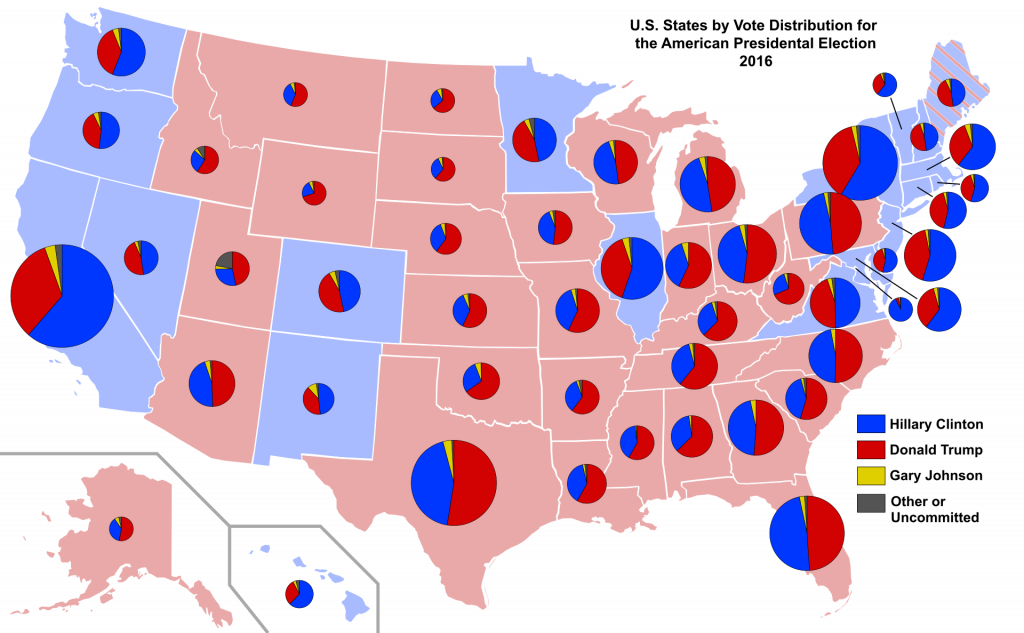

Por um lado – mas nesse aspeto tal como muitas outras democracias ocidentais (por exemplo o Reino Unido) – existe a questão de desperdício de votos em forças não vencedoras. De facto, fora dois estados (Nebraska e Maine), todos os restantes atribuem 100% dos seus votos eleitorais ao partido vencedor, que precisa apenas de somar +/- 50% dos votos (dependendo do número de candidatos nem 50% são necessários – ver figura abaixo). Isto fez com que, por exemplo, a Califórnia fosse o terceiro estado onde o candidato republicano somou mais votos – cerca de 4 milhões – dos cidadãos. No entanto, esses votos foram, para todos os efeitos, ignorados, pois todos os votos eleitorais foram atribuídos a Hillary Clinton, a candidata democrata. E tal como aconteceu na Califórnia, aconteceu em tantos outros estados, onde as vitórias raramente passaram os 60%, mas foram quase sempre recompensadas com 100% dos votos no Colégio Eleitoral.

Por outro lado, existe um problema de proporcionalidade entre estados. De facto, o número de eleitores no Colégio Eleitoral não é aleatório, nem inocente. Os 538 eleitores estão em igual número com a soma dos congressistas nas duas câmaras do Congresso americano (o Senado com 100, e a Câmara dos Representantes com 438). Mas se o número de representantes por Estado é proporcional à população, o mesmo não se passa no Senado, onde cada Estado tem 2 Senadores, independentemente da mesma. Isto leva a que Estados como o Wyoming ou o Vermont, que estão entre os menos populosos, estejam sobre-representados no Colégio Eleitoral, e a que os seus cidadãos tenham então 3 vezes mais poder de voto sobre o Presidente dos Estados Unidos que os eleitores na Califórnia ou no Texas, que deveriam ter entre 5 a 10 mais votos eleitorais para fazer jus à população que representam.

A razão de existir deste sistema eleitoral é a entrada para o tópico dos swing states. De facto, o argumento mais comum para a manutenção do Colégio Eleitoral prende-se com o debate milenar sobre a tensão de poder entre os Estados e as autoridades Federais. Sem esta instituição, alegam os seus defensores, os candidatos presidenciais começariam a ignorar os pequenos Estados, e a concentrar os seus esforços e promessas de campanha nas grandes cidades ou Estados com mais votos.

O que é comprovadamente falso, por duas razões. Em primeiro lugar, uma campanha que se focasse nas 100 maiores cidades dos Estados Unidos e conseguisse 100% dos votos dos seus habitantes continuaria a chegar apenas a 17% da população americana – o que mesmo apesar das limitações do sistema, não seria suficiente para eleger um Presidente. Em segundo lugar, pois se é verdade que o Colégio Eleitoral fez com que a Califórnia ou o Texas não tenham recebido mais de uma visita dos candidatos a Presidente em 2016, também é verdade que não tem feito muito pelo interesse dos candidatos em Estados mais pequenos como o Wyoming, ambas as Dakotas (Norte e Sul), ou Idaho.

Algo que todos esses Estados têm em comum, no entanto, é o facto de serem tradicionalmente, e consistentemente, ou Democratas, ou Republicanos, e então menos interessantes para uma luta eleitoral por parte de qualquer um dos dois partidos.

Ainda no último debate presidencial, vimos Joe Biden a ser atacado pelo atual Presidente por defender a transição energética, que apesar de reunir apoio pela maioria da população, não deverá ganhar votos em Estados como o Texas, Pensilvânia, ou Ohio, onde a batalha eleitoral será determinante.

Os Swing States

A atenção dada aos swing states – que podem ser definidos brevemente como todos aqueles onde há uma possibilidade real de ser ganho por qualquer um dos dois principais partidos – resulta então da forma de funcionar do Colégio Eleitoral, e principalmente do facto de bastar +/- 50% dos votos de um Estado para qualquer um dos partidos levar todos os votos eleitorais do mesmo.

Apesar de haver alguns habitués deste clube, como a Flórida, a evolução demográfica, socioeconómica, e política em cada Estado faz com que este grupo mediático de Estados não seja estático. Estados como o Novo México, o Arizona, ou mesmo o Texas, que noutros tempos eram fortemente Republicanos, são apontados este ano como swing states (o Texas ainda só pelos Democratas mais otimistas), onde Joe Biden pode surpreender. Da mesma forma, o Rust Belt – conjunto de Estados no Nordeste Americano caracterizados pelo declínio industrial e populacional – foi chave na derrota de Hillary Clinton em 2016, com resultados surpreendentes para os Republicanos no Michigan, Wisconsin, e Pensilvânia, outrora a chamada Blue Wall, que votou em Obama em 2008 e 2012.

Nos últimos 20 anos, já por duas vezes o resultado eleitoral americano não respeitou o princípio básico de qualquer democracia: todos os votos valem o mesmo.

Estes Estados têm então uma importância e peso desproporcionais à população que representam. Ainda no último debate presidencial, vimos Joe Biden a ser atacado pelo atual Presidente por defender a transição energética, algo com que a maioria dos Americanos concorda, mas que não deverá ganhar votos em Estados como o Texas, Pensilvânia, ou Ohio, onde a batalha eleitoral será determinante para saber quem ocupará o lugar na Sala Oval nos próximos 4 anos. Da mesma forma, no debate entre os candidatos a Vice Presidente – Mike Pence e Kamala Harris – passaram-se largos minutos a discutir o fracking, prática da indústria petrolífera com conhecidos efeitos muito prejudiciais para os ecossistemas, e que embora importante, está longe de ser aquilo que a maioria dos americanos valoriza na política. Por outro lado, é de enorme relevância para o eleitorado desta mão cheia de Estados que tem um peso desmedido na escolha do Presidente, unicamente pelo peso do Colégio Eleitoral no resultado.

Nos últimos 20 anos, já por duas vezes o resultado eleitoral americano não respeitou o princípio básico de qualquer democracia: todos os votos valem o mesmo. Em 2000, Al Gore teve mais de 543 mil votos que George W. Bush, mas o facto de ter ficado 537 votos atrás na Flórida (num processo ainda hoje controverso) fez com que não fosse eleito Presidente. Em 2016, Hillary Clinton teve quase 3 milhões de votos a mais, mas cerca de 77 mil votos na Pensilvânia, Michigan, e Wisconsin fizeram com que perdesse a eleição para Presidente dos Estados Unidos.

Os swing states são então um descendente natural do Colégio Eleitoral, e da forma como a dinâmica de winner-takes-all na atribuição dos votos eleitorais dos Estados deturpa a democracia. Infelizmente, a luta pela sua reforma começa também a ser infetada pelo partidarismo, dados os resultados que tem produzido. De qualquer forma, as mudanças demográficas em Estados como a Georgia, Arizona, ou Texas, podem criar um incentivo para que o partido Republicano se junte à discussão para reforma. Até lá, os Estados têm a possibilidade de contribuir para uma melhor democracia, pois são eles que determinam como é feita a distribuição dos seus votos eleitorais. Mas até todos o fazerem, teremos uma situação de impasse em que ninguém quer ser o primeiro a prejudicar o partido maioritário.

Pedro Castro

Co-fundador, membro da Equipa Editorial e um perigoso esquerdalho, nas palavras dos seus conhecidos. Interessado em Política, Economia, e Educação.