(artigo de 30 de janeiro de 2022)

Lembram-se do episódio de Friends do “pivot!”? Aquele com o sofá cuja entrega o Ross não quer pagar e que tenta carregar escada acima para o seu apartamento com a ajuda da Rachel e do Chandler? Sem querer estragar Friends a ninguém, proponho que olhemos para a famosa cena do sofá para melhor compreender a mudança estrutural da ordem internacional dos últimos 20 anos e que por estes dias se manifesta na crise geopolítica no Leste da Europa. Sugiro que vejam a cena aqui e depois regressem a este texto (mas regressem mesmo, não vale ficar a rever clips de Friends).

O primeiro conceito que temos de perceber, antes de voltarmos ao sofá, é o de “ordem internacional”. Trata-se do conjunto de regras, algumas escritas e outras implícitas, e de instituições que regem as relações entre os Estados. A ordem internacional em que vivemos, muitas vezes apelidada de “liberal, rules-based international order”, começou a ser construída pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. A ordem internacional é um pouco como o sofá do Ross. Lá chegaremos.

Além da Organização das Nações Unidas, foram estabelecidas várias instituições internacionais para fixar as regras do sistema financeiro, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Outro pilar foi o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que em 1995 deu lugar à Organização Mundial do Comércio (OMC), que é hoje a organização que regula as relações comerciais entre os Estados. Garantida pelos EUA, esta ordem internacional baseia-se no livre comércio e promete ganhos para todos os países que quiserem integrá-la. Continua a haver competição política entre Estados, mas os ganhos mútuos do comércio sem entraves deveriam levar a que estes preferissem fazer dinheiro a fazer a guerra.

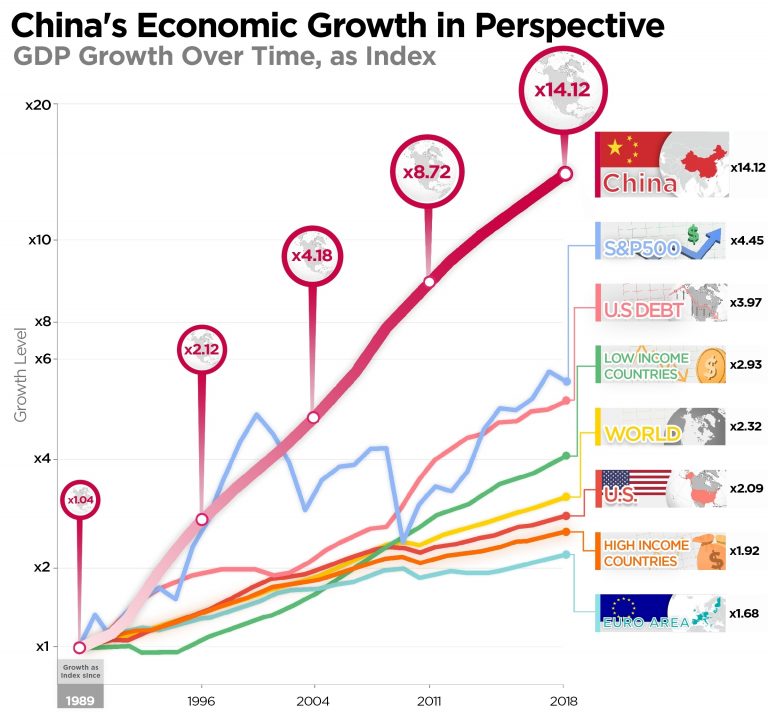

O problema é que os países enriquecem a ritmos diferentes. É o nosso segundo conceito: a desigualdade relativa no aumento de poder dos Estados. Com a variedade de factores que dita o seu crescimento, como recursos disponíveis, demografia, história, cultura, administração do Estado, entre outros, é inevitável que os Estados cresçam (ou decresçam) economicamente a ritmos diferentes uns dos outros. E isso causa ansiedade.

Por exemplo, o desenvolvimento extraordinário do Japão levou a que nos anos 80 houvesse um medo generalizado da sua ascensão. Apesar de ter sido desmilitarizado após a Segunda Guerra Mundial, a opinião pública norte-americana acreditava no “perigo japonês”: num estudo de opinião de 1989, mais norte-americanos temiam a ameaça económica japonesa (68%) do que a ameaça militar soviética (22%). Esta ansiedade seria aliviada no ano seguinte, com o crash da bolsa japonesa e subsequentes crise bancária e recessão económica.

Por que razão receava um país capitalista, como os EUA, a competição económica supostamente tão saudável de um parceiro comercial? Porque os decisores políticos (e a opinião pública) sabem que o poder económico é convertível em poder militar, e ambos são convertíveis em influência política sobre países vizinhos. A ordem internacional relativamente pacífica patrocinada pelos EUA depende de estabilidade regional, mas a assimetria nos ritmos de crescimento dos países garante que essa estabilidade estará constantemente a ser posta à prova.

Quando surgem Estados que querem pôr à prova essa estabilidade (potências revisionistas), os que zelam pela ordem internacional podem optar por uma de duas vias: ou oferecer ganhos ao revisionista que transforme a sua insatisfação em satisfação (estratégia de acomodação); ou, por outro lado, conter as suas ambições, demonstrando determinação em impedi-lo de efetuar ganhos que ponham em causa a estabilidade regional (estratégia de contenção).

Depois de rebentar a bolha japonesa, um outro país asiático colocou este dilema aos EUA: a República Popular da China. Apesar da derrota da URSS, a China permaneceu comunista, e como tal não beneficiava das regras de comércio apadrinhadas pelo Ocidente. Mas as reformas económicas de Deng Xiaoping subordinaram a ideologia ao pragmatismo económico. Citando o velho provérbio chinês “não interessa se o gato é preto ou branco; se apanha ratos é um bom gato”, Deng instaurou o princípio “um país, dois sistemas”, delimitando áreas geográficas em que a abertura económica permitiu à China tornar-se num exportador de bens impressionante.

Se o “milagre económico” japonês causou alarme nos EUA, o crescimento galopante da economia chinesa deveria ser semelhante. E ao contrário do Japão, a China era menos amigável na sua diplomacia. Em Abril de 2001, chegou mesmo a haver tensão militar entre EUA e China no Mar do Sul da China.

Parecia um presságio de tempos difíceis entre os dois, mas uns meses mais tarde aconteceu algo que mudaria as prioridades norte-americanas radicalmente: o 11 de Setembro. A seguir, enquanto os EUA reavaliavam tudo aquilo que pensavam sobre si e sobre o mundo, houve um acontecimento que passou mais ou menos despercebido, mas que é talvez muito mais importante no longo prazo: a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Apesar de todos os medos de competição desleal e da tensão política entre os dois países, os EUA integravam assim plenamente a China no sistema financeiro global. A estratégia escolhida: a acomodação da China.

Esta estratégia encorajou e potenciou o crescimento da China ao tornar o país um parceiro normal em termos comerciais. A esperança do Presidente George W. Bush era a de que o crescimento vertiginoso da economia chinesa levasse à ascensão de uma classe média que repudiaria o comunismo e “amaria a liberdade”. Demasiado preocupados com o Médio Oriente depois do trauma do atentado, os EUA não questionaram a postura chinesa de não levantar ondas diplomáticas à medida que iam lançando as bases da sua influência regional.

Em 2011, os decisores de política externa norte-americanos já estavam alarmados com os sinais de que a China tinha em curso uma estratégia de revisão da ordem regional. A Secretária de Estado do Presidente Obama, Hillary Clinton, anunciou então o “pivô para a Ásia”. Com a Guerra do Iraque a terminar nesse ano e a do Afeganistão sem fim à vista, a opinião pública norte-americana tinha perdido a paciência com o envolvimento externo do país. Não era possível estar em todas as frentes ao mesmo tempo. Por isso, o que Obama e Clinton anunciavam era que os EUA se iriam virar (ou “pivotar”) para o Pacífico, e abandonar o Atlântico e a Europa.

A Europa teria de tomar conta da sua própria segurança. E por extensão, da segurança da sua região. Ou seja, alguém tinha de segurar este lado do sofá enquanto os EUA (Ross) mudavam de direção para o outro lado. Mas o pivô – o ponto central em torno do qual o sofá gira – tem de ser central. Ou seja, os EUA e a Europa tinham de entender-se quanto à distribuição de competências. No entanto, o pivô continua a estar mais próximo dos EUA, que continua a pagar a fatia de leão das despesas da NATO. Apesar de já Obama pedir insistentemente aos parceiros da NATO que contribuíssem mais para a aliança (“Pivot! Pivot!”), foi Trump, com a sua infame volatilidade, quem finalmente conseguiu assustar os europeus a fazê-lo.

Os amigos tinham ainda de rodar o sofá na mesma direcção, ao mesmo tempo. Até agora, não vimos esse grau de coordenação na política internacional. A União Europeia deixou-se deslumbrar com investimentos chineses em sectores estratégicos das suas economias. Esta realidade torna difícil ter a independência para, por exemplo, apoiar a Lituânia quando o país é boicotado pela China devido a um acto que a China considerou como sendo um reconhecimento de Taiwan. Depois de arrastar os pés, a UE está finalmente a demonstrar algum apoio efectivo à Lituânia.

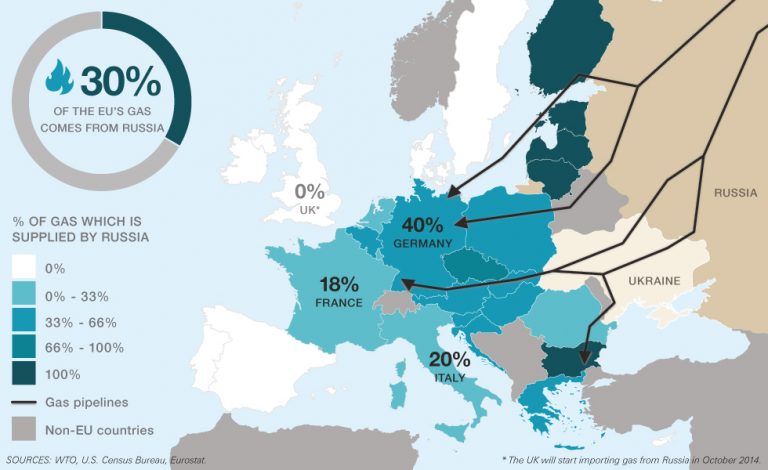

Além disso, a UE deixou-se ficar dependente do gás natural da Rússia para as suas necessidades energéticas. Em particular, a política externa da Alemanha está hoje constrangida pela sua dependência de petróleo e especialmente gás natural vindos da Rússia. Daí resulta que a falta de capacidade de entendimento no seio da UE, e entre a UE e os EUA em relação à ameaça russa à Ucrânia, que ocupará os nossos ecrãs assim que houver alguma clareza quanto ao resultado das eleições legislativas.

Em suma, a ordem internacional é o sofá do Ross. Tal como o Ross, os EUA e os seus aliados (Rachel e Chandler, evidentemente) querem transportar a ordem internacional intacta do ponto A (o presente) para o ponto B (o futuro). Mas os aliados não estavam muito motivados logo à partida. O Chandler representa bem a Europa. Vejam a postura dele ao chegar: mãos nos bolsos e um “heya” pouco entusiástico.

Tal como o Chandler entre o sofá e a parede, a Europa está hoje entalada. Entre a despreocupação da população com questões de geopolítica e a agressividade de potências revisionistas como a Rússia e a China, o espaço de manobra é exíguo. O maior risco é que dada a descoordenação geral, aconteça à ordem internacional o que acontece ao sofá mais tarde no episódio: cai e parte-se ao meio. Ross tenta devolver o sofá à loja, sem sucesso. Também a História tende a não reembolsar ninguém pelos erros que comete.

Tomé Ribeiro Gomes

Natural da Ilha da Terceira, é doutorando em "História, Estudos de Segurança e Defesa", com um gosto especial por Antiguidade Clássica. Nos tempos livres aprecia bons livros, passeios longos pela natureza e filmes do Tom Cruise.

-

Tomé Ribeiro Gomes#molongui-disabled-link

-

Tomé Ribeiro Gomes#molongui-disabled-link

-

Tomé Ribeiro Gomes#molongui-disabled-link